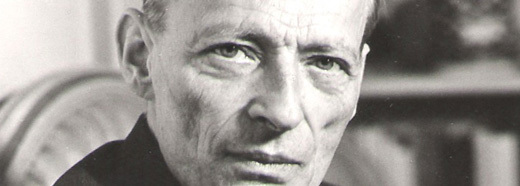

Las reflexiones de Marcelo Bielsa, entrenador del Atletic Club de Bilbao.

Recogidas por Diego Torres en el periódico El País.

- Amor y perdón. "Hay algunas cosas que me sirvieron. La religión, especialmente la católica, tiene cuatro ejes antagónicos. Culpa y castigo; amor y perdón. El castigo está más en la superficie que el perdón y la culpa está más en la superficie que el amor. Con el tiempo me fui dando cuenta de que perdonar y querer al futbolista lo mejora".

- Coincidencia. "Las palabras respeto y afecto, aquí, funcionan como sinónimos. Viví cuatro años en Chile. A los chilenos les va bien como país. Y les va bien por algo que los argentinos, que somos confrontativos, describiríamos como hipocresía y falsedad, que es ponerse de acuerdo, que es soslayar las diferencias con el otro. Para ir en un mismo sentido hay que tener un margen mínimo de coincidencia".

- Quiero que me quieras. "Como todo ser humano, lo que dice el futbolista es: 'Quiéreme de verdad. No solamente para que gane. Yo quiero que me quieras para poder ganar, no quiero que me quieras porque gané'. A todos nos taladra ese que cuando vas a la cancha te dice: 'Hay que ganar'. Y te genera un fenómeno interior de tener que responder a las expectativas de todos. Dices: '¡Puta!, ¿cómo voy a tener que ganar?".

- Desarrollo. "Los países desarrollados se caracterizan porque comparten la pobreza. Los equipos de fútbol desarrollados son los que reparten el trabajo sucio".

- Resiliencia. "La resiliencia es la principal virtud de un jugador. Es la virtud que tiene un cuerpo de recuperar la forma original después de haber sido deformado. Los grandes jugadores superan inmediatamente el dolor de la derrota o cualquier dolor que le produzca el juego".

- Uniformidad. "Los que tenemos que gobernar colectivos queremos que todos los jugadores sean iguales. Estamos en contra de los diferentes. Pero hay partidos de 0-0 en los que en el minuto 90 les pides a los jugadores: 'Inventen algo'. Y te miran diciendo: '¿Toda la semana uniformados y en el minuto 90 de un 0-0 inamovible hay que ser diferentes?'. Ahí empiezas a entender lo imprescindible del diferente. No basta con tolerar al distinto. Es indispensable respetarlo... Y lo digo yo, que los tolero, no los respeto. ¡Pero sé que debo respetarlos! ¿Con qué condición hay que incluir al distinto? Que no arrastre a otros".

- Reglamento. "Interpreto el reglamento como un arma que asiste al juego para que haya armonía y para que la dedicación esté puesta en tratar de superar al rival. El juego fue creado para superar al rival de acuerdo con la belleza de los elementos que tiene el juego y no para observar el reglamento buscando perfiles que nos permitan superar al rival, pero no con la legitimidad de la esencia del juego. La esencia del juego es el gesto al servicio de la belleza".

- Pase y 'gambeta'. "Eliminar al rival a través del pase es el sustituto a la gambeta. Cuando uno no puede gambetear porque no tiene talento, gambetea a través del juego asociado. No es tocar y picar. No es sucesión de vértigos. Hay una estación intermedia".

- Regreso. "La falta de regreso al ser eliminado en una gambeta es una cosa que el futbolista no tiene incorporado. Hay que desarrollársela. Nosotros estamos acostumbrados a pedir ayuda, pero estamos menos acostumbrados a darla después de recibirla".

- Emotividad. "Siempre les digo a los jugadores que hay que estar 'cerca y dispuesto'. El fútbol es fundamentalmente un hecho activado por la emotividad. Todo esto se logra entrenándolo, pero no es necesario entrenarlo si los jugadores están entusiasmados. Estas cosas se hacen para cuando los futbolistas no tienen ganas".

- Pared. "La pared es una forma de eliminar rivales que necesita la complicidad del que defiende: el defensa es cómplice porque originalmente está más cerca del lugar al que va la pelota que el destinatario de la devolución".

- Pase. "La forma de comunicación a través del pase tiene 36 formas posibles".

- Desmarque. "¿Cómo se aprende a enseñar a desmarcar? Viendo a los que se desmarcan bien muchas veces y sacando la matriz, el eje, la huella que identifica el movimiento. Por ejemplo, el desmarque Orellana. Le pusimos así porque lo aprendimos de él. Orellana es frágil y la pide antes y la recibe después. Porque, si la recibe antes, como tiene poco peso, sufrirá más la patada. Es la naturaleza la que enseña. La cultura de los que tienen es distinta de la cultura de los que no tienen".

- Programa. "Los futbolistas, en la actualidad, no están formados con la estructura de un programa y esta cuestión va en contra del desarrollo del talento. La formación silvestre, natural, es la mejor de todas. No tiene normas y los jóvenes la ejecutan espontáneamente. Pero eso ha dejado de ser posible porque para que la formación natural se concrete hay que disponer de cinco horas diarias libres durante un periodo de cuatro a seis años. Hay continentes que siguen dando futbolistas porque se produce lo que hace falta: lugar, tiempo y amor por el juego".

- Coincidencia. "Las palabras respeto y afecto, aquí, funcionan como sinónimos. Viví cuatro años en Chile. A los chilenos les va bien como país. Y les va bien por algo que los argentinos, que somos confrontativos, describiríamos como hipocresía y falsedad, que es ponerse de acuerdo, que es soslayar las diferencias con el otro. Para ir en un mismo sentido hay que tener un margen mínimo de coincidencia".

- Quiero que me quieras. "Como todo ser humano, lo que dice el futbolista es: 'Quiéreme de verdad. No solamente para que gane. Yo quiero que me quieras para poder ganar, no quiero que me quieras porque gané'. A todos nos taladra ese que cuando vas a la cancha te dice: 'Hay que ganar'. Y te genera un fenómeno interior de tener que responder a las expectativas de todos. Dices: '¡Puta!, ¿cómo voy a tener que ganar?".

- Desarrollo. "Los países desarrollados se caracterizan porque comparten la pobreza. Los equipos de fútbol desarrollados son los que reparten el trabajo sucio".

- Resiliencia. "La resiliencia es la principal virtud de un jugador. Es la virtud que tiene un cuerpo de recuperar la forma original después de haber sido deformado. Los grandes jugadores superan inmediatamente el dolor de la derrota o cualquier dolor que le produzca el juego".

- Uniformidad. "Los que tenemos que gobernar colectivos queremos que todos los jugadores sean iguales. Estamos en contra de los diferentes. Pero hay partidos de 0-0 en los que en el minuto 90 les pides a los jugadores: 'Inventen algo'. Y te miran diciendo: '¿Toda la semana uniformados y en el minuto 90 de un 0-0 inamovible hay que ser diferentes?'. Ahí empiezas a entender lo imprescindible del diferente. No basta con tolerar al distinto. Es indispensable respetarlo... Y lo digo yo, que los tolero, no los respeto. ¡Pero sé que debo respetarlos! ¿Con qué condición hay que incluir al distinto? Que no arrastre a otros".

- Reglamento. "Interpreto el reglamento como un arma que asiste al juego para que haya armonía y para que la dedicación esté puesta en tratar de superar al rival. El juego fue creado para superar al rival de acuerdo con la belleza de los elementos que tiene el juego y no para observar el reglamento buscando perfiles que nos permitan superar al rival, pero no con la legitimidad de la esencia del juego. La esencia del juego es el gesto al servicio de la belleza".

- Pase y 'gambeta'. "Eliminar al rival a través del pase es el sustituto a la gambeta. Cuando uno no puede gambetear porque no tiene talento, gambetea a través del juego asociado. No es tocar y picar. No es sucesión de vértigos. Hay una estación intermedia".

- Regreso. "La falta de regreso al ser eliminado en una gambeta es una cosa que el futbolista no tiene incorporado. Hay que desarrollársela. Nosotros estamos acostumbrados a pedir ayuda, pero estamos menos acostumbrados a darla después de recibirla".

- Emotividad. "Siempre les digo a los jugadores que hay que estar 'cerca y dispuesto'. El fútbol es fundamentalmente un hecho activado por la emotividad. Todo esto se logra entrenándolo, pero no es necesario entrenarlo si los jugadores están entusiasmados. Estas cosas se hacen para cuando los futbolistas no tienen ganas".

- Pared. "La pared es una forma de eliminar rivales que necesita la complicidad del que defiende: el defensa es cómplice porque originalmente está más cerca del lugar al que va la pelota que el destinatario de la devolución".

- Pase. "La forma de comunicación a través del pase tiene 36 formas posibles".

- Desmarque. "¿Cómo se aprende a enseñar a desmarcar? Viendo a los que se desmarcan bien muchas veces y sacando la matriz, el eje, la huella que identifica el movimiento. Por ejemplo, el desmarque Orellana. Le pusimos así porque lo aprendimos de él. Orellana es frágil y la pide antes y la recibe después. Porque, si la recibe antes, como tiene poco peso, sufrirá más la patada. Es la naturaleza la que enseña. La cultura de los que tienen es distinta de la cultura de los que no tienen".

- Programa. "Los futbolistas, en la actualidad, no están formados con la estructura de un programa y esta cuestión va en contra del desarrollo del talento. La formación silvestre, natural, es la mejor de todas. No tiene normas y los jóvenes la ejecutan espontáneamente. Pero eso ha dejado de ser posible porque para que la formación natural se concrete hay que disponer de cinco horas diarias libres durante un periodo de cuatro a seis años. Hay continentes que siguen dando futbolistas porque se produce lo que hace falta: lugar, tiempo y amor por el juego".

Inicio de la novela Our mutual friend de Charles Dickens

Charles Dickens

Un Támesis lívido y barroso, al oscurecer, cuando la marea sube por las pilastras de los puentes; en este escenario que las crónicas de este año han devuelto a la actualidad bajo la luz más siniestra, una barca avanza rozando los troncos flotantes, las chalanas, los residuos. En la proa de la barca un hombre clava su mirada de buitre en la corriente como buscando algo; semioculta por una capucha y una capa impermeable, rema una muchacha de rostro angélico. ¿Qué buscan? No cuesta mucho entender que el hombre se encarga de recoger cadáveres de suicidas o de asesinados arrojados al río: al parecer las aguas del Támesis son particularmente generosas en este tipo de pesca. Cuando aparece un cádaver flotando, el hombre le vacía rápidamente los bolsillos de las monedas de oro y después lo arrastra con una cuerda hasta el destacamento de policía de la orilla donde se embolsará una recompensa. La muchacha angelical, hija del barquero, trata de no mirar el macabro botín; está asustada pero sigue remando...

Origen y presente de Jean Gebser. Primera Parte Los fundamentos del mundo aperspectívico. Contribución a una historia de la concienciación. Capítulo 5º Sobre la constitución espacio-temporal de las estructuras. Epígrafe 2º La temporicidad de la estructura mítica. Editado por Atalanta. Traducción J. Rafael Hernández Arias.

Pags. 260-262

[...] En el momento en que se forma el mitologema de Cronos, del mundo cavernario mágico surge el mundo mítico nocturno y onírico, del que más tarde surgirá por mutación el mundo diurno mental. [...]

Dicho de otra manera: en el momento en que la "l" de la raíz indoeuropea "kḝl" se transforma en la "r" de la raíz "gher:ker", nace la temporicidad, que es la motilidad. Es como si la caverna que reposa en sí misma comenzara a moverse con un movimiento que, para su representación, necesitase de una dimensión que la caverna, al ser sólo unidimensional, aún no posee. Esta dimensión se hace visible en el movimiento circular del cielo nocturno, en aquel χορός (choros) y en aquel χύχλος (kyklos = ¡círculo, disco!) que surgieron de la raíz "gher" y de la vecina a ésta "qel", y que transformaron lo inespacial en plano. Movimiento cíclico y coral -choros no sólo significa "corro y danza" sino también "corro de estrellas, el movimiento regular de la estrellas"-, recortan y separan (para decirlo de manera paradójica) el plano polar de lo inespacial.

En el cambio de sonido de la "l" a la "r" que hoy nos puede parecer insignificante, se consumó de una manera aún hoy perceptible el nacimiento de la temporicidad. Pues no puede caber duda alguna de que la "l" estuvo antes que la "r". Aún hoy les resulta difícil a pueblos que están más próximos al mundo mágico que nosotros, los europeos, articular la "r", que ellos, como por ejemplo los chinos, pronuncian como "l".

Si atendemos a las diferencias cualitativas de las tres consonantes (o sonantes) "k", "l" y "r", podemos discernir la mutación por la cual se hizo realidad la estructura mítica. La "k", un sonido gutural, se forma en el lugar más escondido, profundo y oscuro de la cavidad bucal (n.p.p. 20). Si a ella se añade la "l", todo el sonido (en tanto que abarque una "e") que se genera mediante la "k" gutural se ve interceptado aún en el interior de la boca: "kḝl" es en cierta manera un sonido contenido en sí mismo que resuena en el interior, en la cavidad bucal. Si a la "k" se le añade la "r", que inicialmente siempre fue un sonido dental y no gutural, todo el sonido que parte de la "k" se abre paso vibrando hacia fuera. La "k" es un sonido recogido, la "l" uno protegido, la "r" uno agresivo. A Ebner, que tenía un buen oído para estas relaciones, le llamó ya la atención la importante diferencia entre la "l" y la "r", y escribió: "La "r", en el ámbito fonético opuesta a la "l", en la que no hay fricción, parece, en efecto, el símbolo fonético para la experiencia de una resistencia o una superación". Incluso en las expresiones (por incluir un ejemplo) con las que la terminología musical alemana designa las tonalidades musicales, las tonalidades oscuras tienen el carácter de "l" y las claras de "r", los unos se llaman Moll (menor), los otros Dur (mayor).

En el momento en que surge la "r", de la unidad "kl" se crea su polo opuesto. La "r", oída así, también se puede designar como el sonido polar opuesto de la "l". O aplicado a nuestra imagen: Cronos es el polo opuesto que despierta de las quietas y cerradas tinieblas. En realidad no es sino la noche en movimiento. Pero esto es lo mismo que decir que es la temporicidad mítica, la imagen del círculo que regresa a sí mismo, que genera y destruye constantemente, semejante al corro de estrellas que nacen y mueren, cuyo ritmo se representa aún en algunas danzas populares, como por ejemplo en la "sardana" catalana, que como otras muchas es una danza en corro en la que aún subsiste la temporicidad mítica, expresándose de manera visible.

n.p.p. 20 La K podría ser un sonido originario, al menos uno de los primeros; en cualquier caso "anterior" a los sonidos formados en la parte más delantera de la boca. No por casualidad Carl Abel comienza su Índice I con la K, aunque sin aducir motivos. Este índice consigna las raíces egipcias y apoya nuestras explicaciones elementales etimológicas; véase Carl Abel Einleitung in ein ägyptisch-semitisch-indoeuropäiches Wörterbuch, Friedrich, Leipzig, 1887. Sonidos fuertemente guturales en el lenguaje, como por ejemplo, en el árabe y en el chino, aunque también en el español y en algunos dialectos suizos, permiten sacar conclusiones sobre la estructura psíquica y vital de los pueblos correspondientes; están más próximos al inicial elemento K, en especial al mundo mágico. No por casualidad la cultura rupestre (a esto se ha referido Spengler) es sintomática para el Islam; y en España no sólo sigue subsistiendo (como en Suiza) un sentimiento de clan muy fuerte, sino también el componente laberíntico-cavernario, que se pone de manifiesto en las corridas de toros.

Nota del compilador: De hecho la corrida de toros se hace en corro (χορός).

[...] En el momento en que se forma el mitologema de Cronos, del mundo cavernario mágico surge el mundo mítico nocturno y onírico, del que más tarde surgirá por mutación el mundo diurno mental. [...]

Dicho de otra manera: en el momento en que la "l" de la raíz indoeuropea "kḝl" se transforma en la "r" de la raíz "gher:ker", nace la temporicidad, que es la motilidad. Es como si la caverna que reposa en sí misma comenzara a moverse con un movimiento que, para su representación, necesitase de una dimensión que la caverna, al ser sólo unidimensional, aún no posee. Esta dimensión se hace visible en el movimiento circular del cielo nocturno, en aquel χορός (choros) y en aquel χύχλος (kyklos = ¡círculo, disco!) que surgieron de la raíz "gher" y de la vecina a ésta "qel", y que transformaron lo inespacial en plano. Movimiento cíclico y coral -choros no sólo significa "corro y danza" sino también "corro de estrellas, el movimiento regular de la estrellas"-, recortan y separan (para decirlo de manera paradójica) el plano polar de lo inespacial.

En el cambio de sonido de la "l" a la "r" que hoy nos puede parecer insignificante, se consumó de una manera aún hoy perceptible el nacimiento de la temporicidad. Pues no puede caber duda alguna de que la "l" estuvo antes que la "r". Aún hoy les resulta difícil a pueblos que están más próximos al mundo mágico que nosotros, los europeos, articular la "r", que ellos, como por ejemplo los chinos, pronuncian como "l".

Si atendemos a las diferencias cualitativas de las tres consonantes (o sonantes) "k", "l" y "r", podemos discernir la mutación por la cual se hizo realidad la estructura mítica. La "k", un sonido gutural, se forma en el lugar más escondido, profundo y oscuro de la cavidad bucal (n.p.p. 20). Si a ella se añade la "l", todo el sonido (en tanto que abarque una "e") que se genera mediante la "k" gutural se ve interceptado aún en el interior de la boca: "kḝl" es en cierta manera un sonido contenido en sí mismo que resuena en el interior, en la cavidad bucal. Si a la "k" se le añade la "r", que inicialmente siempre fue un sonido dental y no gutural, todo el sonido que parte de la "k" se abre paso vibrando hacia fuera. La "k" es un sonido recogido, la "l" uno protegido, la "r" uno agresivo. A Ebner, que tenía un buen oído para estas relaciones, le llamó ya la atención la importante diferencia entre la "l" y la "r", y escribió: "La "r", en el ámbito fonético opuesta a la "l", en la que no hay fricción, parece, en efecto, el símbolo fonético para la experiencia de una resistencia o una superación". Incluso en las expresiones (por incluir un ejemplo) con las que la terminología musical alemana designa las tonalidades musicales, las tonalidades oscuras tienen el carácter de "l" y las claras de "r", los unos se llaman Moll (menor), los otros Dur (mayor).

En el momento en que surge la "r", de la unidad "kl" se crea su polo opuesto. La "r", oída así, también se puede designar como el sonido polar opuesto de la "l". O aplicado a nuestra imagen: Cronos es el polo opuesto que despierta de las quietas y cerradas tinieblas. En realidad no es sino la noche en movimiento. Pero esto es lo mismo que decir que es la temporicidad mítica, la imagen del círculo que regresa a sí mismo, que genera y destruye constantemente, semejante al corro de estrellas que nacen y mueren, cuyo ritmo se representa aún en algunas danzas populares, como por ejemplo en la "sardana" catalana, que como otras muchas es una danza en corro en la que aún subsiste la temporicidad mítica, expresándose de manera visible.

n.p.p. 20 La K podría ser un sonido originario, al menos uno de los primeros; en cualquier caso "anterior" a los sonidos formados en la parte más delantera de la boca. No por casualidad Carl Abel comienza su Índice I con la K, aunque sin aducir motivos. Este índice consigna las raíces egipcias y apoya nuestras explicaciones elementales etimológicas; véase Carl Abel Einleitung in ein ägyptisch-semitisch-indoeuropäiches Wörterbuch, Friedrich, Leipzig, 1887. Sonidos fuertemente guturales en el lenguaje, como por ejemplo, en el árabe y en el chino, aunque también en el español y en algunos dialectos suizos, permiten sacar conclusiones sobre la estructura psíquica y vital de los pueblos correspondientes; están más próximos al inicial elemento K, en especial al mundo mágico. No por casualidad la cultura rupestre (a esto se ha referido Spengler) es sintomática para el Islam; y en España no sólo sigue subsistiendo (como en Suiza) un sentimiento de clan muy fuerte, sino también el componente laberíntico-cavernario, que se pone de manifiesto en las corridas de toros.

Nota del compilador: De hecho la corrida de toros se hace en corro (χορός).

El vuelo espacial del mono

Párrafo 3º de la pag. 178 de Origen y Presente escrito por Jean Gebser. Editado por Atalanta

Jean Gebser

[...]Aquí nos remitiremos a una de sus obras tardías [de Mozart] que quedó incompleta, a la Fantasía en do menor para piano, así como a sus Variaciones sobre un tema de Glück, de su ópera El peregrino de la Meca. Especialmente en la Fantasía en do menor, domina una "relajación" tanto armónica como rítmica y melódica que apenas recuerda el rigor jerárquico y la sujeción clásica. Con objeto de dar una idea de lo que nos proponemos decir, antes hemos de aclarar el sentido de una de las reglas fundamentales de la música clásica. La exigencia de que en una pieza todo movimiento ha de finalizar en la misma tonalidad con que comenzó nos indica claramente la relación que esta música guarda con el transcurso cósmico-naturalista del tiempo. El círculo ha de cerrarse, y el tema principal une en la misma clave el principio y el final. Así, cada movimiento de una sonata era el reflejo del día creado por Dios, o del año, o de la imagen de un planeta que retornó en su órbita, o del sendero de otro cuerpo celestial creado por Dios. Esta regularidad naturalista, que responde plenamente a la ley del Dios creador al que los sonidos han de alabar, este aspecto meramente natural del tiempo, es el que Mozart rompe con su música tanto en la estructura interna como también en su carácter inconcluso lleno de dolor (está escrito en tono menor). ¿Entra aquí Mozart, alejándose aparentemente de Dios, del Dios personificado y fijado de manera perspectívica, en el ámbito de lo divino? ¿Se encuentra aquí la clave de su muerte temprana?.

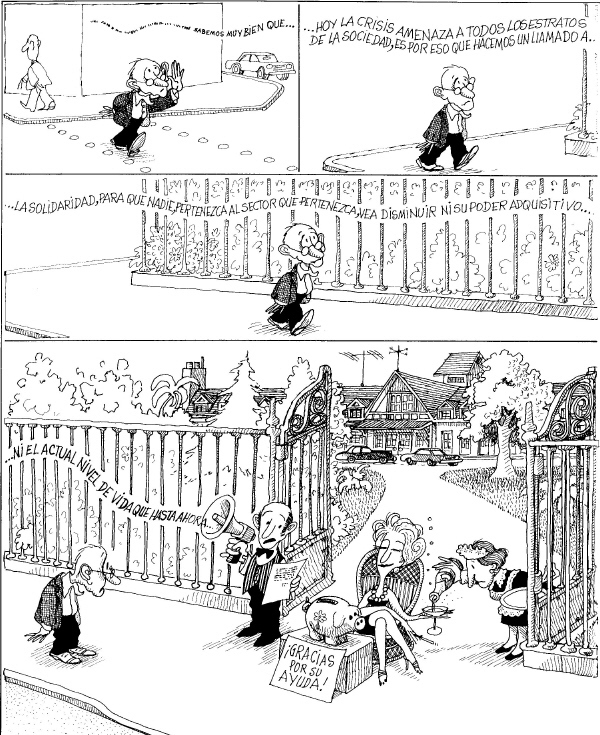

Quino

Ventanas

Seriales

Archivo 2009

Escritos de Isaac Alexander

Fantasmagorías

Meditación sobre las formas de interpretar

Cuentecillos

¿De Isaac Alexander?

Libro de las soledades

Colección

Apuntes

Archivo 2008

La Solución

Aforismos

Haiku

Reflexiones para antes de morir

Recuerdos

Reflexiones que Olmo Z. le escribe a su mujer en plena crisis

Sobre las creencias

Olmo Dos Mil Veintidós

Listas

El mes de noviembre

Jardines en el bolsillo

Olmo Z. ¿2024?

Saturnales

Agosto 2013

Citas del mes de mayo

Marea

Sincerada

Reflexiones

Mosquita muerta

El viaje

Sobre la verdad

Sinonimias

El Brillante

No fabularé

Perdido en la mudanza (lost in translation?)

Desenlace

El espejo

Velocidad de escape

Derivas

Carta a una desconocida

Sobre la música

Biopolítica

Asturias

La mujer de las areolas doradas

La Clerc

Las manos

Tasador de bibliotecas

Ensayo sobre La Conspiración

Las homilías de un orate bancario

Las putas de Storyville

Archives

Últimas Entradas

Enlaces

© 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 de Fernando García-Loygorri, salvo las citas, que son propiedad de sus autores

Invitados

Redactado por Fernando García-Loygorri Gazapo el 22/01/2012 a las 18:04 |