Escrito por Isaac Alexander

Edición y notas de Fernando Loygorri

XXX

La acción misma es torpe. Ese ha sido mi primer pensamiento al despertar. He tardado en ubicarme. Me suele pasar con el opio. Fui fumador de opio en los años 50. Luego lo dejé. Y ahora, de vez en cuando, lo fumo. Ya no fumo. Me da energía no fumar. Me hace sentir poderoso. Yo que soy adicto. Por eso: vencer un día y luego otro y más tarde un mes y luego, claro, un año. Es un mantra. Es una decisión parecida a tener una habitación propia. Sólo de vez en cuando, por pura nostalgia, aspiro humo de opio.

La torpeza de mis movimientos cuando estoy erguido. La ducha caliente ahora que es invierno y el mundo parece desarmarse hasta quedar sepultado en sí mismo, presto o lento en renacer. No me dejo vencer en estas soledades tan grandes. La estepa debe de ser infinitamente más. Renos. Blancura. El zorro blanco salta sobre el ratón.

No hay vuelta atrás. Ayer conversé por teléfono con un viejo amigo y recordó, prodigiosamente, una poema triste de Gil de Biedma.

Los... los... más tarde. Me he vestido de invierno: botas para la nieve, pantalones impermeables, anorak de plumas, guantes de cuero, gorra caliente. Los perros a cuerpo gentil. Las gatas no quieren salir. Se quedan guardando la casa, junto al hogar, donde los leños dejan sus fragancias. La ventisca nos asalta. Apenas se ve. Parece el mundo miniatura en cada copo de nieve. En piezas el mundo. El mundo flota y como si algodón. Algodón frío. Ráfaga de una acción torpe. Avanzamos. Tengo como horizonte un matiz amarillo en el gris general que se encuentra frente a mí. No sé calcular la distancia. No sé si lo amarillo se diluirá a medida que me vaya acercando hasta quedar convertido en un matiz más del gris. ¡Cuán silenciosa debe ser la estepa siberiana!

Marchamos. Mis perros. Su humano. Esos somos.

La torpeza de mis movimientos cuando estoy erguido. La ducha caliente ahora que es invierno y el mundo parece desarmarse hasta quedar sepultado en sí mismo, presto o lento en renacer. No me dejo vencer en estas soledades tan grandes. La estepa debe de ser infinitamente más. Renos. Blancura. El zorro blanco salta sobre el ratón.

No hay vuelta atrás. Ayer conversé por teléfono con un viejo amigo y recordó, prodigiosamente, una poema triste de Gil de Biedma.

Los... los... más tarde. Me he vestido de invierno: botas para la nieve, pantalones impermeables, anorak de plumas, guantes de cuero, gorra caliente. Los perros a cuerpo gentil. Las gatas no quieren salir. Se quedan guardando la casa, junto al hogar, donde los leños dejan sus fragancias. La ventisca nos asalta. Apenas se ve. Parece el mundo miniatura en cada copo de nieve. En piezas el mundo. El mundo flota y como si algodón. Algodón frío. Ráfaga de una acción torpe. Avanzamos. Tengo como horizonte un matiz amarillo en el gris general que se encuentra frente a mí. No sé calcular la distancia. No sé si lo amarillo se diluirá a medida que me vaya acercando hasta quedar convertido en un matiz más del gris. ¡Cuán silenciosa debe ser la estepa siberiana!

Marchamos. Mis perros. Su humano. Esos somos.

Escrito por Isaac Alexander

Edición y notas de Fernando Loygorri

XXIX

He pensado en dirigirme a lo alto del acantilado con todas mis responsabilidades... el viento era fuerte... algo azotaba mi rostro pero no logro recordarlo con claridad. Me aturdo. Me interesa ese tercio de mi vida... la que ya acaba... el último tramo... nunca pensé... el siglo nada prometía..

La mañana se ha abierto a la luz mientras a lo lejos, no muy lejos, mi vista llegaba hasta allí... veía las nubes preñadas que se iban acercando como si fueran las primeras unidades de un convoy de blindados... a película bélica me recordaban las nubes y allí - flanqueado por Hamlet y Donjuan y con Euphosine y Aglaya persiguiendo ardillas por los pinos- he sentido un profundo sentimiento de ateísmo. He recordado imágenes de 1943. Quizás haya sido esa la causa. También es posible que esos recuerdos fueran olidos por Hamlet porque se me ha echado encima y me ha lamido la cara mientras sus ojos brillaban de contento y parecían quererme traer al presente.

La mano que da de comer... la que mece la cuna... lo gris en todos los colores (o todos los colores son en el fondo gris). Debates en un nuevo giro del mundo, entendido éste como el sistema solar en el que navegamos... me digo: es bueno en ocasiones ser conscientes de la inmensidad en la que nos encontramos para aliviar la carga del vivir (una dulce carga que escribió mi querido amigo F.L.** en una de sus mejores piezas teatrales; decía el personaje de Trifia: O la llevas como una dulce carga o te pegas un tiro por tanta destrucción...) Yo prefiero la vida dulce carga y no tanta destrucción... Tendría que pensar estas palabras cuando vuelva, y frente a la chimenea, pase a papel estas grabaciones.

No volver. No volver nunca. A ningún lugar. Volver es contra natura. No se debe volver. Tan sólo si es a Comala, cualquiera sea el nombre de Comala... Comala....

Sí, Donjuan ha vuelto ufano... es todavía joven y cree tener la eternidad por castigo... ¡Queremos vivir! Le digo al Sol y a la Luna cuando llego hasta lo alto del camino, a casi mil metros de altura sobre el nivel del mar y los saludo porque en ellos, en ellos está el manantial de la doncella... ahora es el viento del noroeste... ¡Qué frío es! También mis pies son cada vez más fríos... ¡Adorada mía! Cántame, al oído, otra vez y aún otra... no quiero volver. Nadie debería volver nunca...

Al abrigo de la roca nos quedaremos y llegará la aurora; el este será para nosotros el inicio de la sangre en nuestras venas y la luz que empieza tendrá el arte de alimentarnos; al abrigo de la roca estamos, formamos una rosca y nos damos calor ahora que es invierno y el abrazo es más una cuestión física que sentimental; al abrigo de las rocas como viejos corsarios. También náufragos aunque al abrigo de las rocas y sí, sí, vemos a Stephen Dedalus afeitarse con espuma, brocha y navaja. El Irish sea color verdemoco. Les vieux temps.

....................................................................

* En muchas ocasiones Isaac Alexander salía con una grabadora a pasear y cuando un pensamiento, una idea, una imagen, cualquier elemento llámese mental, le parecía llamativo lo grababa. Esta entrada XXIX de su Libro de las Soledades es una de esas transcripciones a las que hace referencia en algún momento del texto.

** Las iniciales F.L. son las mías. La obra se titula La Otra Cara. La estrenamos en Madrid e inauguramos con ella un festival de teatro español en París. Corría el año 1989. Fueron días de ésos en los que el éxito social llama a la puerta. No supe abrir.

La mañana se ha abierto a la luz mientras a lo lejos, no muy lejos, mi vista llegaba hasta allí... veía las nubes preñadas que se iban acercando como si fueran las primeras unidades de un convoy de blindados... a película bélica me recordaban las nubes y allí - flanqueado por Hamlet y Donjuan y con Euphosine y Aglaya persiguiendo ardillas por los pinos- he sentido un profundo sentimiento de ateísmo. He recordado imágenes de 1943. Quizás haya sido esa la causa. También es posible que esos recuerdos fueran olidos por Hamlet porque se me ha echado encima y me ha lamido la cara mientras sus ojos brillaban de contento y parecían quererme traer al presente.

La mano que da de comer... la que mece la cuna... lo gris en todos los colores (o todos los colores son en el fondo gris). Debates en un nuevo giro del mundo, entendido éste como el sistema solar en el que navegamos... me digo: es bueno en ocasiones ser conscientes de la inmensidad en la que nos encontramos para aliviar la carga del vivir (una dulce carga que escribió mi querido amigo F.L.** en una de sus mejores piezas teatrales; decía el personaje de Trifia: O la llevas como una dulce carga o te pegas un tiro por tanta destrucción...) Yo prefiero la vida dulce carga y no tanta destrucción... Tendría que pensar estas palabras cuando vuelva, y frente a la chimenea, pase a papel estas grabaciones.

No volver. No volver nunca. A ningún lugar. Volver es contra natura. No se debe volver. Tan sólo si es a Comala, cualquiera sea el nombre de Comala... Comala....

Sí, Donjuan ha vuelto ufano... es todavía joven y cree tener la eternidad por castigo... ¡Queremos vivir! Le digo al Sol y a la Luna cuando llego hasta lo alto del camino, a casi mil metros de altura sobre el nivel del mar y los saludo porque en ellos, en ellos está el manantial de la doncella... ahora es el viento del noroeste... ¡Qué frío es! También mis pies son cada vez más fríos... ¡Adorada mía! Cántame, al oído, otra vez y aún otra... no quiero volver. Nadie debería volver nunca...

Al abrigo de la roca nos quedaremos y llegará la aurora; el este será para nosotros el inicio de la sangre en nuestras venas y la luz que empieza tendrá el arte de alimentarnos; al abrigo de la roca estamos, formamos una rosca y nos damos calor ahora que es invierno y el abrazo es más una cuestión física que sentimental; al abrigo de las rocas como viejos corsarios. También náufragos aunque al abrigo de las rocas y sí, sí, vemos a Stephen Dedalus afeitarse con espuma, brocha y navaja. El Irish sea color verdemoco. Les vieux temps.

....................................................................

* En muchas ocasiones Isaac Alexander salía con una grabadora a pasear y cuando un pensamiento, una idea, una imagen, cualquier elemento llámese mental, le parecía llamativo lo grababa. Esta entrada XXIX de su Libro de las Soledades es una de esas transcripciones a las que hace referencia en algún momento del texto.

** Las iniciales F.L. son las mías. La obra se titula La Otra Cara. La estrenamos en Madrid e inauguramos con ella un festival de teatro español en París. Corría el año 1989. Fueron días de ésos en los que el éxito social llama a la puerta. No supe abrir.

Narrativa

Tags : Escritos de Isaac Alexander Libro de las soledades Redactado por Fernando García-Loygorri Gazapo el 29/12/2020 a las 17:56 |

Escrito por Isaac Alexander

Edición y notas de Fernando Loygorri

XXVIII

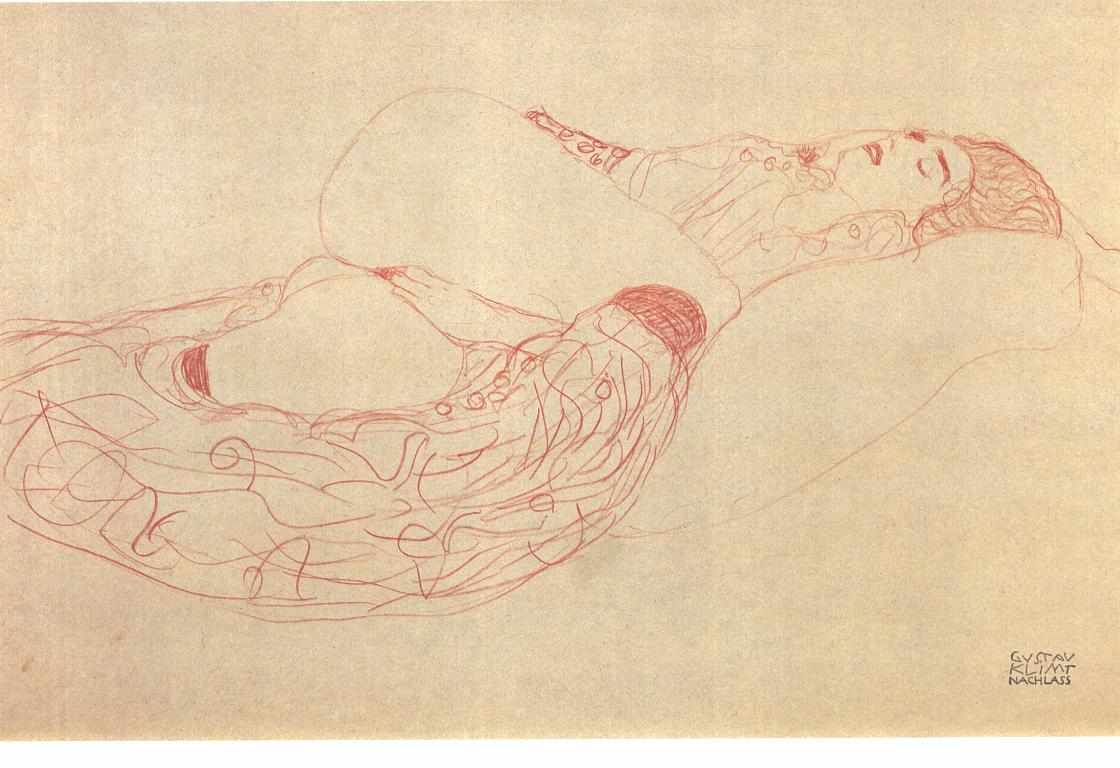

Por la mañana M. se ha recogido el pelo de tal forma que podía ver un escorzo de su pecho izquierdo. El pecho y el pezón. Lo que se añora. La maña del hombre por volver. M. a nada me obliga. Sólo me sugiere que soy viejo y mis capacidades cambian.

La estrella de la mañana. O la luna que se muestra vieja, asesina pálida, vuelta de espaldas. Son ésas las imágenes. Una ruina iluminada por la noche. Siluetas de patos salvajes, colgados bocabajo en la pared de la cocina de la casa solariega. Un mundo sin sal. La cal viva. La que quema. La que deja yerma.

Donjuan me muestra un rastro. Cerca un hongo hunde su forma en la tierra. Bellotas. Una línea imaginaria. La escoba que ha quedado colgada, viejo instrumento que acabará apoyado en un contenedor de basuras. Imágenes de desguaces. Entre hierbas, fresnos, encinas, asaltan los hierros, los flejes, las escarpias, las grandes turbinas, aquéllas que consiguieron hacer girar inmensos cigüeñales. Nada se venga. No es una venganza. Es espuma y son días, Boris, días, los días, Boris. Tú y yo caminando por la rive gauche. Años 60. Antes de mayo.

Gime Hamlet. Indicios de jabatos. Alma de añil. Cuando fluye la niebla. Cuando deja de ser sayal... entonces... me esfuerzo por conservar la sonrisa de la asunción, No soy, apariencias las vías del tren, el sonido de los animales en la espesura. No conviene, pienso. Y una idea, Deja que el muchacho navegue en su patinete. No te inmiscuyas... esas palabras... un día más... palabras... tras la niebla y la respiración como Hamlet que sigue a Donjuan y lo seguiría hasta el fin del infierno porque en Donjuan reposa Hamlet sus certezas... Mañanitas de abril... canto del mirlo... aviso de sirena... puerto en Tahití... vengo a por ti... así, M., así...

Cuando se saca el pelo de debajo de la blusa... ¿cuál es el movimiento que define la feminidad?... llueve y el frío... la tarde llega intensamente azul y cae sobre el pico de la montaña más alta un manto de nieve...

Cantaría una canción sólo por ver la densidad del vaho que exhala mi cuerpo... Aurevoir mes enfants... ligero como la historia que quería contar dentro de lo cotidiano... ¿qué son estas palabras?

Las luces traseras del coche de M. desaparecen tras la curva y luego vuelven a aparecer algo más lejos cuando la carretera vuelve su rostro hacia mi casa...

Narrativa

Tags : Escritos de Isaac Alexander Libro de las soledades Redactado por Fernando García-Loygorri Gazapo el 27/12/2020 a las 19:45 |

Ayer y hoy he dispuesto de varias posibilidades de iniciar...Iniciar la loca carrera por tus besos... Pensar en los amores rotos cuando se produjo el confinamiento... los amores adolescentes... ese amor que mañana se iba a iniciar... mañana 15 de marzo... no llegó... que no llegue el primer beso mañana teniendo quince años por una epidemia que mata a los viejos... esa historia... hacia dónde me llevaría... hacia dónde le ha llevado a esa muchacha a la que le ocurrió... hoy que es el invierno de nuestra desventura...

Ayer y hoy, por el camino, con las nieblas de estos días, abrumado a-brum-ado, creo haber ensoñado las posibilidades de acercarme a ese lugar, de tierra húmeda en la que el perro escarba y luego hunde su hocico y aspira hondo como si en esos aromas estuviera el aliento primigenio de la vida, el olor de la tierra húmeda... un perro escarba... jirones de niebla, silueta tan sólo el lago que a lo lejos se adivina, silueta gris azul...

...esos amores perdidos, las lágrimas en las almohadas, mojadas las sábanas, en esos instantes en los que el silencio hacía más grande e importante la ausencia... no morir pero casi... mientras los días transcurrían con la monotonía propia de las letanías, en este caso números de muertos por ciudades, por provincias, por regiones, por naciones, por supraestados, por continentes, números de muertos terrestres... letánicas las cifras de los muertos, pura ciencia estadística adobada con metáforas marinas...

Tengo recuerdos de aquellos amares quinceañeros. Son leales como la muerte misma. Abocados a un fin son tan presente que nada hay en el mundo que ahuyentar pueda su presencia constante en cada instante. Son amores eternos porque son ahora. ¡Oh, mis amantes solitarios, sois los más valientes! Habéis atravesado la peor de las tormentas que son las calmas chichas por las que el viento escapa, dejándolas quietas, como heladas en el tiempo, mientras el calor achicharra nuestros cuerpos. Así es la espera: un frío que quema.

...sí, sí tenía varias posibilidades pero ante todo era un pequeño recuerdo para los amantes primerizos... esas miradas intensas, esos labios rojos, esas sustancias alegres, la arboleda, el banco, el sol en sus cabellos, la sonrisa, la mano en la rodilla, el vuelo de un gorrión, la voz, la voz que es tanto, la voz amada, la voz humana, su voz...

Ayer y hoy, por el camino, con las nieblas de estos días, abrumado a-brum-ado, creo haber ensoñado las posibilidades de acercarme a ese lugar, de tierra húmeda en la que el perro escarba y luego hunde su hocico y aspira hondo como si en esos aromas estuviera el aliento primigenio de la vida, el olor de la tierra húmeda... un perro escarba... jirones de niebla, silueta tan sólo el lago que a lo lejos se adivina, silueta gris azul...

...esos amores perdidos, las lágrimas en las almohadas, mojadas las sábanas, en esos instantes en los que el silencio hacía más grande e importante la ausencia... no morir pero casi... mientras los días transcurrían con la monotonía propia de las letanías, en este caso números de muertos por ciudades, por provincias, por regiones, por naciones, por supraestados, por continentes, números de muertos terrestres... letánicas las cifras de los muertos, pura ciencia estadística adobada con metáforas marinas...

Tengo recuerdos de aquellos amares quinceañeros. Son leales como la muerte misma. Abocados a un fin son tan presente que nada hay en el mundo que ahuyentar pueda su presencia constante en cada instante. Son amores eternos porque son ahora. ¡Oh, mis amantes solitarios, sois los más valientes! Habéis atravesado la peor de las tormentas que son las calmas chichas por las que el viento escapa, dejándolas quietas, como heladas en el tiempo, mientras el calor achicharra nuestros cuerpos. Así es la espera: un frío que quema.

...sí, sí tenía varias posibilidades pero ante todo era un pequeño recuerdo para los amantes primerizos... esas miradas intensas, esos labios rojos, esas sustancias alegres, la arboleda, el banco, el sol en sus cabellos, la sonrisa, la mano en la rodilla, el vuelo de un gorrión, la voz, la voz que es tanto, la voz amada, la voz humana, su voz...

Escrito por Isaac Alexander

Edición y notas de Fernando Loygorri

XXVII

Miro las primeras nieves. Me quiero acordar de algo. Una mirada entre la gente. Una gran avenida. No aseguro que sea este el recuerdo. No sé ni si existe o es más bien una ilusión cinematográfica, el símbolo del azar en la gran ciudad, dos seres que no se conocen y que por una serie de avatares fortuitos acaban encontrándose en un lugar importante para ellos y para los espectadores pero se encuentran sin andar buscándose, cada uno buscaba a otro. Esa ausencia en la sala de cine y tras la gran pantalla. Lluvia pienso -y siento-, los asfaltos brillan, el olor del frío. Lejos de la ciudad ahora, en una casa de campo. Podría ser feliz en ese momento. No sé muy bien. Se lo digo en ocasiones a Hamlet, cuando camina turbado y noto en sus orejas que la duda le atenaza, sean cuales sean las lealtades de Hamlet, aquello que ha violar en su código, la medida de la traición. Se lo digo en esas ocasiones. Le digo: es cierto que hay un hilo conductor de la existencia y también que hay zonas de la existencia de una independencia aterradora con respecto al hilo al que se encuentra enhebrada. Planetas exógenos, justo en el límite de un sistema, a punto de no pertenecer a él. Entonces, aquel día, en la casa de campo, en un día helador. Dentro se asan los corderos. Soy joven. Ella es joven. Somos todos jóvenes. En una meseta. Lejos de las Cícladas. Muchos años después. El primer intento de ser uno más.

No volveré a ver el mar. Cuando me asalta ese pensamiento es cuando más siento que el tiempo tiene un fin. Luego voy a la panadería y allí se encuentra C. una muchacha panadera. No tendrá más de veinticinco años. Tiene un cuerpo redondo y una cara redonda. Su cara me recuerda en ocasiones a la luna. Es coqueta. Se viste para un mozo, M., -que a veces viene a casa para hacer alguna chapuza-, con descaro y muestra su generoso canalillo en los días calurosos del verano y en los inviernos se ciñe mucho el mandil generando con sus apreturas una especie de lección de la curva en el cuerpo femenino. Es grato no ser el sujeto de su atención. Es grato que ella no me atienda en absoluto como macho sino como a abuelillo porque eso convierte mi mirada en pura. Admiro desde lejos, desde el horizonte -como se admira el perfil de una costa al que se va a perder de vista y no se va a volver a ver jamás-.

Existencias hilvanadas -o enhebradas-. La existencia de la casa de campo. Asado el cordero. Sacamos un buen vino. Yo siempre estaba de invitado. Es más difícil recibir que dar. La deuda siempre es más difícil. La casa de campo. Los primeros años. Ella y yo jóvenes. Sentí el deseo de compartir mi vida con ella. Decir Ella, es decir Un Mundo. El Otro siempre es Un Mundo. Decidimos compartir mundos. Se lo digo a Hamlet del que sospecho que está valorando la posibilidad de escaparse. Le digo lo que acabo de escribir: si vas a por Otro, vas a por un Un Mundo. Hamlet me mira. Cierra los ojos. Hamlet no había nacido cuando ocurrieron los hechos de la casa de campo.

Aquella existencia de la casa de campo pertenece a una de las zonas que se encuentran en el límite del hilo conductor de una existencia. Se podría calificar de exoexistencia. Todo es vago. Ligeras luminarias. Hubo manglar y luciérnagas. Hamlet duerme.

No volveré a ver el mar. Cuando me asalta ese pensamiento es cuando más siento que el tiempo tiene un fin. Luego voy a la panadería y allí se encuentra C. una muchacha panadera. No tendrá más de veinticinco años. Tiene un cuerpo redondo y una cara redonda. Su cara me recuerda en ocasiones a la luna. Es coqueta. Se viste para un mozo, M., -que a veces viene a casa para hacer alguna chapuza-, con descaro y muestra su generoso canalillo en los días calurosos del verano y en los inviernos se ciñe mucho el mandil generando con sus apreturas una especie de lección de la curva en el cuerpo femenino. Es grato no ser el sujeto de su atención. Es grato que ella no me atienda en absoluto como macho sino como a abuelillo porque eso convierte mi mirada en pura. Admiro desde lejos, desde el horizonte -como se admira el perfil de una costa al que se va a perder de vista y no se va a volver a ver jamás-.

Existencias hilvanadas -o enhebradas-. La existencia de la casa de campo. Asado el cordero. Sacamos un buen vino. Yo siempre estaba de invitado. Es más difícil recibir que dar. La deuda siempre es más difícil. La casa de campo. Los primeros años. Ella y yo jóvenes. Sentí el deseo de compartir mi vida con ella. Decir Ella, es decir Un Mundo. El Otro siempre es Un Mundo. Decidimos compartir mundos. Se lo digo a Hamlet del que sospecho que está valorando la posibilidad de escaparse. Le digo lo que acabo de escribir: si vas a por Otro, vas a por un Un Mundo. Hamlet me mira. Cierra los ojos. Hamlet no había nacido cuando ocurrieron los hechos de la casa de campo.

Aquella existencia de la casa de campo pertenece a una de las zonas que se encuentran en el límite del hilo conductor de una existencia. Se podría calificar de exoexistencia. Todo es vago. Ligeras luminarias. Hubo manglar y luciérnagas. Hamlet duerme.

Narrativa

Tags : Escritos de Isaac Alexander Libro de las soledades Redactado por Fernando García-Loygorri Gazapo el 09/12/2020 a las 18:07 |

Ventanas

Seriales

Archivo 2009

Escritos de Isaac Alexander

Fantasmagorías

Meditación sobre las formas de interpretar

Cuentecillos

¿De Isaac Alexander?

Libro de las soledades

Colección

Apuntes

Archivo 2008

La Solución

Aforismos

Haiku

Reflexiones para antes de morir

Recuerdos

Reflexiones que Olmo Z. le escribe a su mujer en plena crisis

Sobre las creencias

Olmo Dos Mil Veintidós

Listas

El mes de noviembre

Jardines en el bolsillo

Olmo Z. ¿2024?

Saturnales

Agosto 2013

Citas del mes de mayo

Marea

Sincerada

Reflexiones

Mosquita muerta

El viaje

Sobre la verdad

Sinonimias

El Brillante

No fabularé

Perdido en la mudanza (lost in translation?)

Desenlace

El espejo

Velocidad de escape

Derivas

Carta a una desconocida

Sobre la música

Biopolítica

Asturias

La mujer de las areolas doradas

La Clerc

Las manos

Tasador de bibliotecas

Ensayo sobre La Conspiración

Las homilías de un orate bancario

Las putas de Storyville

Archives

Últimas Entradas

Enlaces

© 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 de Fernando García-Loygorri, salvo las citas, que son propiedad de sus autores

Narrativa

Tags : Escritos de Isaac Alexander Libro de las soledades Redactado por Fernando García-Loygorri Gazapo el 30/12/2020 a las 19:40 |