Escrito por Isaac Alexander

Edición y notas de Fernando Loygorri

XXXIX

Voy a asomarme a un deleite. Permitidme hoy queridas Aglaya y Euphosine, queridos Donjuan y Hamlet practicar un antiguo divertimento que hacía cuando me dio por aprender a contar historias. Fue hace mucho, mucho tiempo. Ahora que ya lo años me obligan al retiro, voy perdiendo su cuenta, como si cada vez fuera siendo menos esclavo suyo. Cada vez me dedico menos al cómputo del tiempo. Incluso empiezo a dudar de su dimensionalidad pero por ahí me pierdo y no es ésa mi intención. Ahora sólo sé que fue hace muchos años. Probablemente a finales de los años cincuenta cuando ejercí el oficio de tasador de bibliotecas*. Recuerdo que por mor de mi profesión hube de abrir muchos libros. Casi ninguno pasó por mis manos sin pena ni gloria. En todos acababa encontrando algo; la mayoría de los casos imagino que serían figuras retóricas, encuentros felices con la lengua. Tengo un recuerdo que no sé si es de un sueño, de una gran biblioteca en un castillo del siglo XIII ubicado en la Bretaña francesa que tenía dos grandes torreones circulares coronados por tejados de pizarra. En uno de esos torreones -el de la izquierda según mirabas de frente el castillo desde la alameda que moría frente a la puerta principal- se encontraba la biblioteca. Las estanterías, circulares como el muro, ascendían hasta casi llegar al tejado; a sus baldas se accedía por medio de un ingenioso sistema de poleas que ponía en marcha una escalera que podía ascender hasta la galería que remataba las estanterías y daba acceso al tejado. Los muros medirían unos veinte metros de altura. No sé si el número de volúmenes ascendía a casi doscientos mil o son exageraciones propias de un recuerdo añejo.

Pues bien, fue allí -gatas queridas, perros amigos- donde me aficioné a no entender nada. No sé cuántos miles de volúmenes estaban escritos en alfabetos extraños, cuántos otros miles lo estaban en el alfabeto latino pero con letras arcaicas, cuántos más lo estaban en lenguas que yo ni siquiera sabía a qué familia de lenguas podrían pertenecer. Lo más sorprendente fue que empecé a sentir un placer muy exótico -para mí ese es el adjetivo que le puede dar un poco de color a lo que sentía-. Un día, por ejemplo, estuve leyendo el Kalevala en su idioma original sin saber en absoluto que estaba leyendo la epopeya finesa por antonomasia en la versión que de ella hizo Elias Lönnrot. Además el ejemplar en el que la estaba leyendo era la edición prínceps de 1849. Lo maravilloso de aquella experiencia es que cuando la baronesa de l'Estrade -viuda del barón de l'Estrade- me comentó el tema del libro reviví la sensación de heroicidad que había sentido mientras leía esos versos sin sentido ninguno para mí. ¿A qué lugar acudió mi mente para generar en mí la sensación de estar leyendo algo parecido a los cantos de antiquísimos rapsodas del Sur?

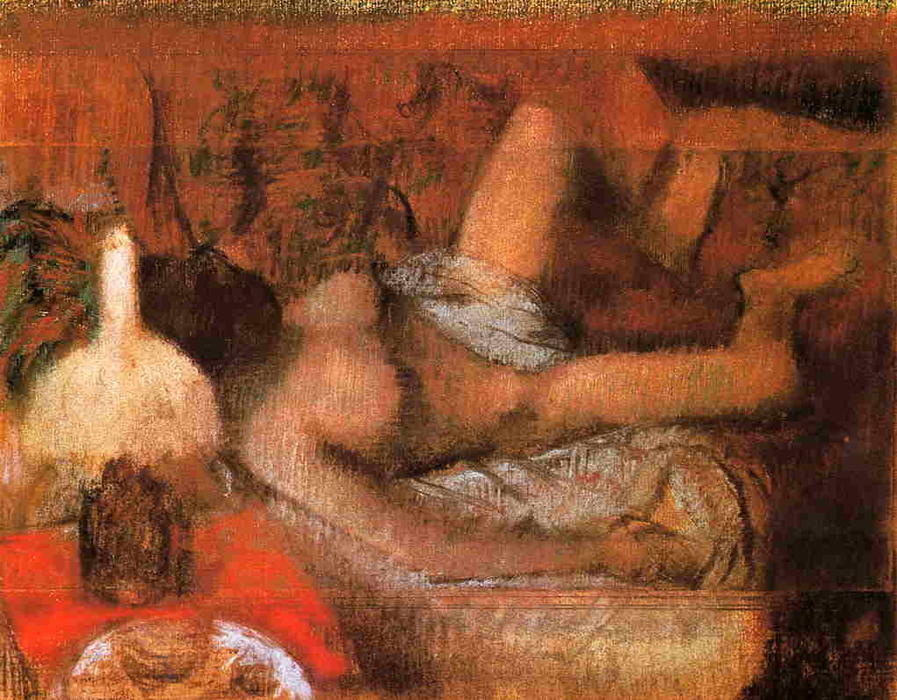

No quiero dejar de anotar un suceso. La segunda noche en el castillo, me quedé trabajando en la biblioteca. Ésta, en la planta de abajo, disponía de una gran mesa de madera bien iluminada para la lectura y con sillas tapizadas para que leer no resultase enojoso en las nalgas. Por una de las saeteras -por cuyos estrechos vanos entraba la única luz natural- vi durante unos minutos el filo recién nacido de la luna y en esa contemplación estaba cuando la veuve de l'Estrade entró trayéndome además de la transparencia de su camisón, un ponche calentito. No he decir cuánto de bueno hizo el ponche en mi cuerpo y cómo cuando observé los pezones como pitones de la viuda, mi verga se hizo a la mar y arribó entre sus piernas, aunque antes le rogué que se tumbara sobre la mesa, permitiera que le bajara las bragas y dejara que con largura lamiera su clítoris e introdujera levemente mi lengua en su vagina hasta que sus exhalaciones me invitaran a entrar en ella no ya con mi lengua sino con mi bergantina verga. A todo ello accedió gustosa la señora viuda baronesa de l'Estrade y he de decir que antes de que continuara con mis inclinaciones varoniles, ella me rogó si accedería a que me introdujera sus dedos por mi culo -con toda la cautela y todos los aceites necesarios para que la introducción fuera grata- mientras se entretenía reconociendo mi polla con su boca hasta que yo estuviera a punto de decir, ¡Basta, por Afrodita, basta o el chorro de semen saldrá con tanta fuerza que de seguro una gota reposará sobre la barandilla de la galería superior del torreón! Reí con ella de su hipérbole y nos pusimos a gozar hasta el alba. ¡Bendita literatura!

Dejadme, Aglaya, Donjuan, Euphosine y Hamlet, sumergirme en estos jeroglíficos del Imperio Medio, donde parece que alguien ha vencido en una singular batalla aunque también pudiera ser una cuenta de balas de paja o el tránsito de un alma al inframundo o la celebración de una fiesta de la primavera. Chi lo sa!

___________________________

* En esta revista que tanto me congratulo en dirigir, publiqué cuatro entradas en las que Isaac Alexander recuerda su época de tasador de bibliotecas. Si clicas sobre el nombre resaltado en verde accederás a la serie completa.

Pues bien, fue allí -gatas queridas, perros amigos- donde me aficioné a no entender nada. No sé cuántos miles de volúmenes estaban escritos en alfabetos extraños, cuántos otros miles lo estaban en el alfabeto latino pero con letras arcaicas, cuántos más lo estaban en lenguas que yo ni siquiera sabía a qué familia de lenguas podrían pertenecer. Lo más sorprendente fue que empecé a sentir un placer muy exótico -para mí ese es el adjetivo que le puede dar un poco de color a lo que sentía-. Un día, por ejemplo, estuve leyendo el Kalevala en su idioma original sin saber en absoluto que estaba leyendo la epopeya finesa por antonomasia en la versión que de ella hizo Elias Lönnrot. Además el ejemplar en el que la estaba leyendo era la edición prínceps de 1849. Lo maravilloso de aquella experiencia es que cuando la baronesa de l'Estrade -viuda del barón de l'Estrade- me comentó el tema del libro reviví la sensación de heroicidad que había sentido mientras leía esos versos sin sentido ninguno para mí. ¿A qué lugar acudió mi mente para generar en mí la sensación de estar leyendo algo parecido a los cantos de antiquísimos rapsodas del Sur?

No quiero dejar de anotar un suceso. La segunda noche en el castillo, me quedé trabajando en la biblioteca. Ésta, en la planta de abajo, disponía de una gran mesa de madera bien iluminada para la lectura y con sillas tapizadas para que leer no resultase enojoso en las nalgas. Por una de las saeteras -por cuyos estrechos vanos entraba la única luz natural- vi durante unos minutos el filo recién nacido de la luna y en esa contemplación estaba cuando la veuve de l'Estrade entró trayéndome además de la transparencia de su camisón, un ponche calentito. No he decir cuánto de bueno hizo el ponche en mi cuerpo y cómo cuando observé los pezones como pitones de la viuda, mi verga se hizo a la mar y arribó entre sus piernas, aunque antes le rogué que se tumbara sobre la mesa, permitiera que le bajara las bragas y dejara que con largura lamiera su clítoris e introdujera levemente mi lengua en su vagina hasta que sus exhalaciones me invitaran a entrar en ella no ya con mi lengua sino con mi bergantina verga. A todo ello accedió gustosa la señora viuda baronesa de l'Estrade y he de decir que antes de que continuara con mis inclinaciones varoniles, ella me rogó si accedería a que me introdujera sus dedos por mi culo -con toda la cautela y todos los aceites necesarios para que la introducción fuera grata- mientras se entretenía reconociendo mi polla con su boca hasta que yo estuviera a punto de decir, ¡Basta, por Afrodita, basta o el chorro de semen saldrá con tanta fuerza que de seguro una gota reposará sobre la barandilla de la galería superior del torreón! Reí con ella de su hipérbole y nos pusimos a gozar hasta el alba. ¡Bendita literatura!

Dejadme, Aglaya, Donjuan, Euphosine y Hamlet, sumergirme en estos jeroglíficos del Imperio Medio, donde parece que alguien ha vencido en una singular batalla aunque también pudiera ser una cuenta de balas de paja o el tránsito de un alma al inframundo o la celebración de una fiesta de la primavera. Chi lo sa!

___________________________

* En esta revista que tanto me congratulo en dirigir, publiqué cuatro entradas en las que Isaac Alexander recuerda su época de tasador de bibliotecas. Si clicas sobre el nombre resaltado en verde accederás a la serie completa.

Ventanas

Seriales

Archivo 2009

Escritos de Isaac Alexander

Fantasmagorías

Meditación sobre las formas de interpretar

Cuentecillos

¿De Isaac Alexander?

Libro de las soledades

Colección

Apuntes

Archivo 2008

La Solución

Aforismos

Haiku

Reflexiones para antes de morir

Recuerdos

Reflexiones que Olmo Z. le escribe a su mujer en plena crisis

Sobre las creencias

Olmo Dos Mil Veintidós

Listas

El mes de noviembre

Jardines en el bolsillo

Olmo Z. ¿2024?

Saturnales

Agosto 2013

Citas del mes de mayo

Marea

Sincerada

Reflexiones

Mosquita muerta

El viaje

Sobre la verdad

Sinonimias

El Brillante

No fabularé

Perdido en la mudanza (lost in translation?)

Desenlace

El espejo

Velocidad de escape

Derivas

Carta a una desconocida

Sobre la música

Biopolítica

Asturias

La mujer de las areolas doradas

La Clerc

Las manos

Tasador de bibliotecas

Ensayo sobre La Conspiración

Las homilías de un orate bancario

Las putas de Storyville

Archives

Últimas Entradas

Enlaces

© 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 de Fernando García-Loygorri, salvo las citas, que son propiedad de sus autores

Narrativa

Tags : Escritos de Isaac Alexander Libro de las soledades Redactado por Fernando García-Loygorri Gazapo el 29/06/2021 a las 19:37 |