Sección de teatro del programa Jardines en el bolsillo que emite Radio Nacional de España los lunes de 5 a 6 de la mañana.

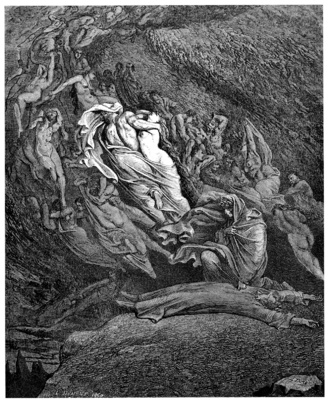

En el programa que se ha emitido hoy, 26 de febrero de 2018, Pilar Martín y yo hemos hablado de la obra de Tirso de Molina La venganza de Tamar.

A parte de la sección de teatro, El rincón de las tablas, tienes literatura juvenil, poesía y libros curiosos.

Si quieres escuchar el programa completo te pongo el link a continuación, no tienes más que clicar: Jardines en el bolsillo 26 de febrero de 2018

Espero que disfrutes con el comentario a esta obra de amores incestuosos en tiempos del rey David.

A parte de la sección de teatro, El rincón de las tablas, tienes literatura juvenil, poesía y libros curiosos.

Si quieres escuchar el programa completo te pongo el link a continuación, no tienes más que clicar: Jardines en el bolsillo 26 de febrero de 2018

Espero que disfrutes con el comentario a esta obra de amores incestuosos en tiempos del rey David.

Que tengo a la muerte por compañera,

sé que me espera y que al llegar, por fin, a ella

me recibirá con los brazos abiertos y un beso en sus labios;

que veo el sol en esta tarde de febrero

el sol que declina entre las montañas

y el frío que va dejando a su caída

es como la mano fría de mi compañera;

que me emociona estar vivo y que tú, Liana, me quieras

y cuando siento la compañía de César tras una prueba nada cómoda

entiendo que morir es un regalo inmenso a este haber vivido;

la nieve de los últimos días

va dejando en mí el sendero blanco de la próxima nada;

siento unas huellas negras -el negro es elegante- ante mí

como si la broma entre el blanco y el negro no fuera gris;

que es bella la muerte lo sabía

y que la amistad es el más bello don de la naturaleza lo sé;

lo que ahora descubro cuando ya es la noche

es que morir no me aterra

y esa mujer que está tras lá última frontera

es tan atractiva como la mujer con la que el viernes próximo

-si los dioses nos amparan-

yaceré una vez más entre las sábanas de hotel

de una ciudad de luz salvaje;

una vez más respiro

apenas queda nada

la tarde ya es constante

siempre gusté sus colores

no me importa la noche,

ya no me importa

sé que me espera y que al llegar, por fin, a ella

me recibirá con los brazos abiertos y un beso en sus labios;

que veo el sol en esta tarde de febrero

el sol que declina entre las montañas

y el frío que va dejando a su caída

es como la mano fría de mi compañera;

que me emociona estar vivo y que tú, Liana, me quieras

y cuando siento la compañía de César tras una prueba nada cómoda

entiendo que morir es un regalo inmenso a este haber vivido;

la nieve de los últimos días

va dejando en mí el sendero blanco de la próxima nada;

siento unas huellas negras -el negro es elegante- ante mí

como si la broma entre el blanco y el negro no fuera gris;

que es bella la muerte lo sabía

y que la amistad es el más bello don de la naturaleza lo sé;

lo que ahora descubro cuando ya es la noche

es que morir no me aterra

y esa mujer que está tras lá última frontera

es tan atractiva como la mujer con la que el viernes próximo

-si los dioses nos amparan-

yaceré una vez más entre las sábanas de hotel

de una ciudad de luz salvaje;

una vez más respiro

apenas queda nada

la tarde ya es constante

siempre gusté sus colores

no me importa la noche,

ya no me importa

Sección de teatro del programa Jardines en el bolsillo que emite Radio Nacional de España los lunes de 5 a 6 de la mañana.

El 15 de enero en la sección de teatro El rincón de las tablas presenté la pieza teatral El Casamiento de Nicolai Gogol más conocido por su obra narrativa y entre otras por Almas muertas obra de la cual Arthur Adamov hizo una versión para el teatro y de la que hablaré en el programa en un futuro no muy lejano.

Si quieres escuchar el programa completo no tienes más que clicar en el siguiente link: Jardines en el bolsillo 15/enero/2018

Un abrazo a ti.

Sonidos

Tags : Jardines en el bolsillo Redactado por Fernando García-Loygorri Gazapo el 22/02/2018 a las 21:34 |Sección de teatro del programa Jardines en el bolsillo que emite Radio Nacional de España los lunes de 5 a 6 de la mañana.

El 22 de enero de 2018 se emitió el programa 109 de Jardines en el bolsillo. La obra que elegí fue Los amantes de Teruel, la más conocida del romántico Juan Eugenio Hartzenbuch.

Si quieres escuchar el programa completo a continuación te pongo en link: Jardines en el bolsillo 22 de enero 2018 No tienes más que clicar sobre el título en verde.

Un saludo.

Sonidos

Tags : Jardines en el bolsillo Redactado por Fernando García-Loygorri Gazapo el 21/02/2018 a las 21:40 |Sección de teatro del programa Jardines en el bolsillo que emite Radio Nacional de España los lunes de 5 a 6 de la mañana.

En el día de ayer en la sección El Rincón de las Tablas comentamos Pilar Martín y yo la obra de Samuel Beckett que da título al artículo.

Si quisieras escuchar el programa completo emitido ayer día 19 te pongo el link: Jardines en el bolsillo 19 de febrero de 2018

Como ya sabes, se admiten comentarios.

Si quisieras escuchar el programa completo emitido ayer día 19 te pongo el link: Jardines en el bolsillo 19 de febrero de 2018

Como ya sabes, se admiten comentarios.

Sonidos

Tags : Jardines en el bolsillo Redactado por Fernando García-Loygorri Gazapo el 20/02/2018 a las 19:59 |

Ventanas

Seriales

Archivo 2009

Escritos de Isaac Alexander

Fantasmagorías

¿De Isaac Alexander?

Meditación sobre las formas de interpretar

Libro de las soledades

Cuentecillos

Colección

Apuntes

Archivo 2008

La Solución

Aforismos

Haiku

Recuerdos

Reflexiones para antes de morir

Reflexiones que Olmo Z. le escribe a su mujer en plena crisis

Olmo Dos Mil Veintidós

Sobre las creencias

Jardines en el bolsillo

El mes de noviembre

Listas

Olmo Z. ¿2024?

Saturnales

Agosto 2013

Citas del mes de mayo

Mosquita muerta

Marea

Reflexiones

Sincerada

No fabularé

Sobre la verdad

El Brillante

El viaje

Sinonimias

El espejo

Desenlace

Perdido en la mudanza (lost in translation?)

Carta a una desconocida

Biopolítica

La mujer de las areolas doradas

La Clerc

Asturias

Velocidad de escape

Derivas

Sobre la música

Tasador de bibliotecas

Ensayo sobre La Conspiración

Las manos

Las putas de Storyville

Las homilías de un orate bancario

Archives

Últimas Entradas

Enlaces

© 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 de Fernando García-Loygorri, salvo las citas, que son propiedad de sus autores

Sonidos

Tags : Jardines en el bolsillo Redactado por Fernando García-Loygorri Gazapo el 26/02/2018 a las 21:42 |